Territorialidades de la leche materna y justicia espacial

- Válerin Saurith López

- 1 sept 2021

- 11 Min. de lectura

Actualizado: 3 sept 2021

En el mes de agosto se conmemoró la semana mundial de la lactancia materna y el día internacional de los pueblos indígenas. Comparto estas reflexiones en torno a ambos temas. Estas son algunas ideas en borrador sobre territorialidades de la leche materna y su historia ambiental, también sobre el uso instrumental de "La Ciencia de la lactancia” por parte de la industria.

Hay una inmensa cantidad de evidencia científica y de información epidemiológica que demuestran los beneficios de la lactancia materna y justifica su promoción como medida de salud pública. Según datos de la UNICEF (2016), sólo un 43% (2 de cada 5) de los niños(as) en todo el mundo son amamantados después de los 6 meses, y en Colombia 1 de cada 3 (36,1%) menores de 6 meses es alimentado sólo con leche materna (ENSIN, 2015). Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “si la lactancia se extendiera hasta abarcar la mayor parte del mundo podrían salvarse anualmente hasta 820.000 vidas, ya que este alimento es seguro, inocuo y proporciona anticuerpos que ayudan a proteger contra muchas enfermedades frecuentes en la primera infancia” (diarreas, neumonías, muertes por desnutrición, por ejemplo). La OMS dice que la leche humana ofrecida de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y complementada con otros alimentos hasta los dos años o más, aporta a los niños los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludables. Sin embargo, la lactancia como práctica social es más que un alimento, más que un cúmulo de nutrientes y sustancias.

Aunque hay relatos oficiales que hablan de la lactancia como una práctica que siempre ha acompañado a la humanidad, como algo “natural” o propio de los mamíferos ¿por qué estamos hablando de lactancia hoy? ¿por qué celebramos una semana mundial de algo que parece tan obvio? Las respuestas a estas preguntas las podemos encontrar si reconstruimos la historia social y ambiental de la lactancia humana. Si tratamos de trazar esta historia, sobre todo desde el momento en que se acentúan los procesos de industrialización y urbanización en las sociedades occidentales, podemos comprender un poco más las paradojas de este presente en el que lactar o no lactar pone sobre la mesa no sólo el problema de la supervivencia de la especie humana sino también de la mitigación de la crisis ambiental que afecta a todo lo vivo, la sistematicidad de la vida - de la biosfera.

La investigación en lactancia y su relación con la necesidad de disminuir la mortalidad infantil emerge alrededor de la mitad del siglo pasado. Antes de este periodo, aproximadamente desde las dos últimas décadas del siglo XIX, en Colombia, muchos médicos hacían esfuerzos por conocer las propiedades de la leche materna y por educar a las madres en el tema, sobre todo a aquellas que llegaban del campo a las principales ciudades. En ese entonces los procesos de urbanización transformaron las formas de alimentar a los niños más pequeños, pues sus madres se enfrentaban a nuevas tareas en nuevos espacios. El tiempo para lactar cambia cuando las mujeres deben desplazarse fuera de casa, también cuando además de trabajar dentro del hogar lo deben hacer por fuera. Pero fue hasta luego de la segunda guerra mundial que la ciencia toma como objeto de estudio a la leche materna con mayor intensidad, una de las razones fue que a partir de ese momento empiezan a circular leches de tarro (leches industrializadas) por gran parte del territorio nacional, ya sea por las donaciones que hacían diversos organizamos de cooperación internacional o por que el mercado las promovía, para esa época se instalaron las primeras plantas de producción de leche en polvo en nuestro país. En los lugares donde no hay agua potable estas leches industrializadas se contaminan mucho más fácil, lo cual representa un riesgo para la vida de quien lo consume, en el caso de los niños pequeños este riesgo es mucho mayor. Un lactante que consuma leche contaminada o leche que se contaminó durante su preparación puede padecer diarrea, infecciones gástricas y deshidratarse en cuestión de horas, lo cual puede llevarlo a la muerte si no se trata a tiempo, sino se reponen los líquidos y nutrientes perdidos.

Esta relación entre el consumo de leches de fórmula en condiciones no higiénicas y el aumento de la mortalidad infantil, dio pie a que la OMS empezara a diseñar e implementar políticas de promoción de la lactancia y a que las ciencias médicas estudiaran con mayor vigor el asunto, sobre todo en los países de bajos ingresos. Por ejemplo, en nuestro país el primer seminario de lactancia se dio en 1977 en la Universidad Javeriana, desde ese entonces se puede decir que nace “La ciencia de la lactancia” en Colombia, la cual ha venido estudiando no solo los beneficios para la salud física del binomio madre e hijo, sino también la salud emocional y hasta sus ventajas económicas. Pero lo que más ha estudiado la ciencia de la lactancia es la composición físico química de la leche materna y sus efectos fisiológicos.

Uno no investiga por investigar, la investigación en cualquier tema se hace con fines concretos. Uno investiga porque quiere comprender mejor las cosas, solucionar un problema o trasformar algo que le preocupa. La ciencia es una herramienta que se pude usar para bien o para mal, en otras palabras, podemos decir que la forma en la que investigamos, los objetos de estudio que escogemos, las metodologías y la manera en que comunicamos los resultados científicos están atravesados por nuestros modelos éticos e intenciones políticas. En el caso de "La Ciencia de la lactancia” hay muy buenas intenciones por parte de las autoridades en salud a la hora de estudiar a la leche materna, sin embargo, los resultados de la mayoría de las investigaciones son instrumentalizados por el mercado para producir mercancías: leches artificiales. Un día tú públicas los resultados de alguna investigación que demuestre los beneficios nutricionales de la leche materna y al día siguiente la industria diseña un producto tratando de imitar tal descubrimiento. En las cuatro últimas décadas se han fabricado un amplio repertorio de sucedáneos de la leche materna para todo tipo clientes: leches veganas, antirreflujo, antialérgicas, con fibras, probióticos, etc. Aunque algunos aseveran que ciertos bebés requieren leches de fórmula en casos clínicos especiales, estos son excepcionales (galactosemia, madres VIH+, con algunos tratamientos contra cánceres o consumidoras de algún tipo de SPA[1]).

Una de las principales problemáticas de las industrias de leches artificiales son sus prácticas de mercadeo, por ejemplo, el último informe del monitoreo al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM)[2] elaborado por la International Baby Food Action Network (IBFAN) y Educar Consumidores (2021), nos muestra que en Colombia muchos trabajadores del sistema de salud reciben dadivas de viajes de estudio, otorgamiento de becas de investigación, asistencia a eventos académicos patrocinados por este tipo de industrias. Este hecho revela que la agenda de la investigación científica en la materia está permeada por el mercado a través de los nexos e incentivos que ofrece al personal de salud. También, la casas fabricantes hacen regalos/donaciones a mujeres gestantes y lactantes como parte de sus estrategias publicitarias. Antes de 1981, momento en el cual se emite el CICSLM, las latas de leche de fórmula traían etiquetas con fotos de madres y bebés blancos, luego, debido a las restricciones que impuso dicho código (CICSLM), las tácticas para persuadir a las madres son un poco menos racistas y más cientificistas: ahora se usan los resultados de la “Ciencia de la lactancia” - que las mismas empresas ayudan a producir - para vender productos que prometen aportar los beneficios que se encontraron al investigar a la leche materna.

Poco a poco, defensores de la lactancia materna han empezado a revisar las propiedades de ésta no sólo en el marco de lo nutricional o lo clínico. Aunque son pocas las investigaciones al respecto, cada día cobran mayor relevancia las discusiones sobre los impactos o la huella ecológica de la producción de leches de fórmula versus los beneficios ecosistémicos del amamantamiento. IBFAN calcula que la fabricación de un kilogramo de leche en polvo requiere aproximadamente 10 litros de leche de vaca, lo cual produce una emisión de 21,8 kg de CO2 anual. Esto multiplicado por la producción anual mundial de leches de fórmula, se convierte en 39,24 millones de toneladas de CO2. Para ponerlo en perspectiva, esto se compara con la emisión de 42,19 millones de vuelos entre Ámsterdam y Nueva York. Este tema es mucho más amplio, para profundizar recomiendo revisar, entre otros: http://www.ibfan-alc.org/noticias/20151209_pies_diminutos.html. En este sentido, la lactancia materna no es importante únicamente por que es el alimento más sano, completo e inocuo para los bebés sino porque como práctica social y ambiental es un asunto de todos.

El país ha realizado esfuerzos para promover la lactancia, entre estos están la puesta en marcha del “Plan Decenal de Lactancia Materna” y la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre, sin embargo, hacen faltas normas que regulen la comercialización, publicidad, promoción y patrocinio de los sucedáneos de la leche materna. Desde mi perspectiva como investigadora en temas que articulan la nutrición, la cultura y la geografía, considero que la promoción efectiva de la lactancia materna se puede fortalecer si entendemos las implicaciones ético-políticas en torno a la producción y circulación de la leche materna en los cuerpos y en los espacios: en “los cuerpos como espacios en sí mismos” y a la vez ¿cómo esos cuerpos (el binomio madre/hijo) habitan los espacios? Me explico, lo que quiero decir es lo siguiente: en primer lugar, para que se produzca la leche en óptimas condiciones, un cuerpo materno necesita bienestar, elementos materiales como una adecuada alimentación, hidratación, contacto efectivo con el cuerpo que recibe, con el bebé que succiona la leche provocando la eyección, pues a mayor succión mayor producción.

El amamantamiento es una técnica corporal, un conjunto de procedimientos y recursos para lograr una actividad determinada, en este caso para que un cuerpo produzca leche. En dicha técnica no sólo hay dos cuerpos en interacción (madre e hijo), sino un cuerpo social que debería garantizar las condiciones para que la actividad se dé. En segundo lugar, la lactancia como práctica social implica que exista “Justicia espacial”, que las madres no tengan que hacer tantos esfuerzos personales para conciliar las actividades que realizan dentro y fuera del hogar, o las múltiples tareas que hacen en pro del mantenimiento de sus vidas y de las vidas de los otros, sobre todo aquellas madres con menos privilegios económicos, por ejemplo. Esta justicia espacial implica ciudades cuidadoras, espacios públicos y medios de transporte aptos, andenes amplios, lugares para lactar sin ser juzgadas, etc. La justicia espacial de la lactancia implica pensar en toda una arquitectura que privilegie el cuidado de la vida.

Aunque la tecnología, la industria y el libre mercado ofrezcan otras técnicas de alimentación infantil, “decidir” con qué queremos cuidar y preservar la vida de todos y del planeta es una decisión ético-política. La lactancia es una técnica que implica una ética ¿podemos “decidir libremente” lactar o no? ¿”dónde” podemos hacerlo? Pensar la libertad de manera crítica nos obliga a reflexionar sobre cómo el espacio que habitamos determina lo que podemos o no podemos hacer con nuestros cuerpos. No todas las madres pueden tomar las mismas decisiones a la hora de alimentar a sus hijos: para lactar también se requiere contar con autonomía. En las sociedades industrializas/urbanas el mantenimiento de la vida en términos materiales está supeditado a lo que logres conseguir a través del trabajo remunerado, a lo que ese medio y el intercambio mercantil te brinde (alimentos, vivienda, vestido, etc.). Esto no siempre ha sido así, aún hay lugares donde esto no así. Hay pocas propuestas de políticas públicas e investigaciones que indaguen sobre esto, lo que prima a la hora de promover la lactancia es culpar a las madres o hacer que toda la responsabilidad recaiga sobre ellas.

En territorios rurales indígenas donde las cifras de lactancia son más altas (ENSIN, 2015), el mantenimiento de la vida cotidiana no depende de un intercambio mercantil; en la mayoría de los casos, la tierra y los recursos que provienen de ella garantizan la reproducción (alimentos, agua). Aunque los procesos de occidentalización han permeado hasta los lugares más remotos de nuestra geografía, poniendo en riesgo dicho mantenimiento, aún hay prácticas tradicionales que perviven y se recrean día tras día. En algunas comunidades del Departamento del Vaupés, Amazonia Colombiana, en donde acompaño procesos de investigación en el tema, no existe una división tan rígida entre lo público y lo privado a la hora de hablar del trabajo del cuidado: todo trabajo aporta a la economía comunitaria, por ejemplo, cocinar, sembrar o lactar, labores que hacen las mujeres y que cuentan con un alto valor social. Las mujeres indígenas rurales lactan más y por mucho más tiempo porque guardan una relación más estrecha con el territorio. En las ciudades, mantener dicha relación es mucho más difícil.

Foto: Daniela Bohórquez - Sinergias (2019). https://www.sinergiasong.org/

Con la Organización Sinergias, las instituciones de salud de la Gobernación del Vaupés y las Autoridades Indígenas de la zona periurbana de Mitú, hemos realizados procesos de investigación para promover la lactancia materna teniendo en cuenta los saberes propios. Para tener un proceso de lactancia exitoso y evitar que los menores enfermen, las familias indígenas deben rezar los alimentos, respetar las restricciones, cumplir “dieta”. La dieta, desde las perspectivas de algunos grupos indígenas amazónicos implica un conjunto de normas que van más allá del consumo per se de alimentos. Las dietas tradicionales incluyen diferentes prácticas de cuidado y restricciones de todo tipo: alimenticias, sexuales, definen con quienes se puede socializar o no, los lugares a los que es permitido ir o no, las técnicas de consecución de alimentos, entre otras cosas. Es por esto que cuando se habla de guardar, “estar en” o cumplir la dieta se hace referencia a respetar indicaciones y restricciones dirigidas a la protección, prevención y curación de enfermedades, desequilibrios o riesgos que pueden afectar la salud del individuo, su colectivo y su territorio.

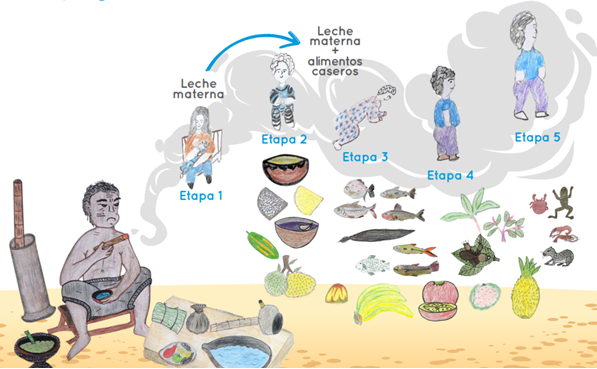

En el Vaupés, las madres alimentan a sus hijos con solo leche materna hasta los 4 o 6 meses de edad (lactancia exclusiva), y para empezar a darles a los bebes otros alimentos éstos deben estar rezados. El rezo es una acción reguladora del orden cosmológico y de sus cadenas alimenticias, es la recitación del conocimiento del mundo, de sus peligros y su Ley de Origen. Esta tradición oral corresponde a la memoria mítica de los pueblos indígenas. A través del rezo se nombran en diferentes órdenes los animales, frutos y tubérculos, se nombran aquellos alimentos que serán asimilados y aprovechados por las personas, clasificándolos según escalas progresivas de peligro. Lo que hace que un alimento se considere poco saludable, sano o peligroso depende del lugar y la época en la que fue conseguido, las técnicas y materiales con los cuales se obtuvo, las formas en que se preparó, y otras características físicas, psicológicas y comportamentales del alimento, pues desde la visión local, al ingerirlo, el individuo no sólo consume sus propiedades nutricionales sino todos los procesos territoriales involucrados que pueden transferirse al cuerpo (Sinergias, 2019).

Con los procesos de occidentalización y urbanización, las transgresiones alimentarias han aumentado, la gente casi “no cumple dieta”, las relaciones con el entorno - entre humanos y no humanos - han cambiado. Debido a cambios en la organización territorial, en el Vaupés, hoy por hoy se cuenta con menos sabedores que puedan encargarse del rezo y las curaciones que deben hacerse no solo a los cuerpos de los seres humanos sino también a los espacios en que ellos habitan. Esto hace que muchas madres prolonguen la lactancia materna exclusiva y no inicien a tiempo la alimentación complementaria, lo cual acarrea problemas en el crecimiento y el desarrollo de los lactantes.

Fuente: Adecuación territorial de guías alimentarias para el departamento del Vaupés (Sinergias, 2020). https://www.sinergiasong.org/

Estos cambios territoriales que enfrentan hoy muchas comunidades indígenas de nuestro país, también ocurrieron en otros momentos y lugares, y afectaron las prácticas de alimentación de otros grupos humanos, por ejemplo, de las mujeres que migraron (y migran) del campo a la ciudad. Entonces, la reflexión crítica sobre el espacio y su relación con la lactancia materna es el meollo actual de las fallas en su promoción, de la pérdida de su valor social. Cada ser humano (hombre, mujer u otrxs) nacemos de una madre, el vientre es el primer lugar que habitamos al llegar al mundo, luego la alimentación al pecho continua con la formación extrauterina del cuerpo. En las sociedades occidentales, con la anatomía y la fisiología moderna, hemos aprendido que los cuerpos y los fluidos tiene límites individuales, que estamos separados; no obstante, para otras culturas esto no es así. Por ejemplo, las parteras del Pacífico colombiano, reconocen que el cuerpo debe terminar de formarse luego del parto a través de la lactancia materna y de otras prácticas de cuidado como los sobos y cantos.

Necesitamos tiempo y espacio para cuidar, para lactar. Reconocer el valor social, ambiental y económico de la lactancia materna es una tarea urgente para mitigar la crisis societal y ambiental actual. La promoción de la lactancia no debe hacerse atacando y juzgando a las madres sino revisando y transformando nuestros espacios, organizándolos en pro de la reproducción de la vida y del cuidado.

[1] Sustancias Psicoactivas [2] La Asamblea Mundial de la Salud (AMS) adoptó en 1981 el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM), el cual fue creado en respuesta a la preocupación que generaba la comercialización inapropiada de los sucedáneos de la leche materna (SLM) y la gran cantidad de muertes infantiles que causaba. El Código es actualizado cada dos años por la AMS por medio de sus resoluciones que buscan “proteger, promover y fomentar la lactancia materna” (OMS/UNICEF, 1981; citado en IBFAN/Educar Consumidores, 2021)

Comments